특화형 반도체의 시대: AI가 바꾼 컴퓨트 아키텍처의 판 | 매거진에 참여하세요

특화형 반도체의 시대: AI가 바꾼 컴퓨트 아키텍처의 판

#칩 #특화형 #반도체 #전쟁 #생태계 #소프트웨어 #메모리 #CPU #통제 #연산최적화

CPU의 시대가 저물다

컴퓨팅의 역사는 곧 ‘범용성과 속도’의 싸움이었다.

오랫동안 모든 연산은 CPU라는 중심축 위에서 돌아갔다.

운영체제, 데이터베이스, 브라우저, 심지어 게임까지 모든 소프트웨어는 CPU의 규칙 안에서 설계되었다.

하지만 2025년 현재, 그 균형이 흔들리고 있다.

AI 모델이 커지고, 데이터가 폭증하면서 범용 연산기인 CPU로는 더 이상 감당할 수 없는 시대가 되었다.

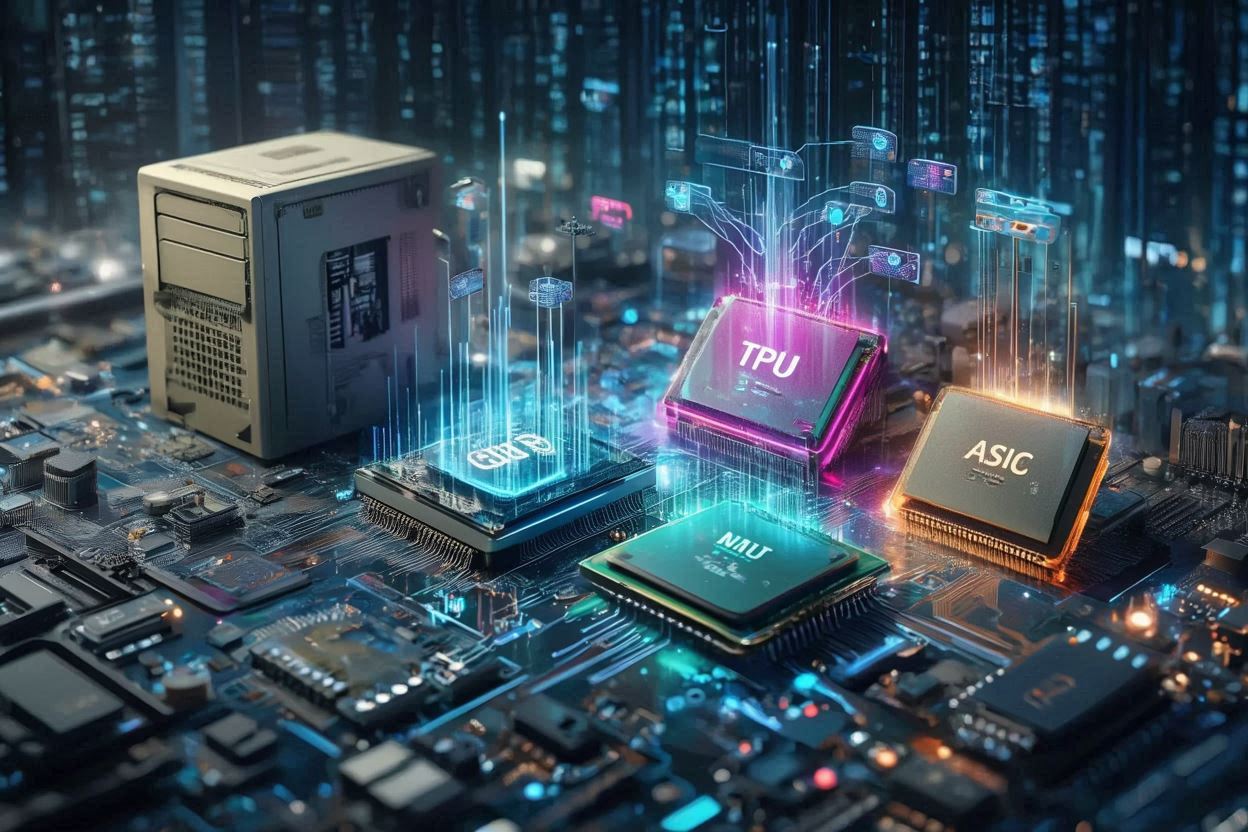

GPU, TPU, NPU, ASIC… 이름은 달라도 공통된 흐름은 하나다.

‘하나의 목적을 위해 최적화된 계산 장치’, 즉 특화형 반도체(Application-Specific Semiconductor) 가 컴퓨트의 중심으로 부상하고 있다.

왜 ‘특화형’이 필요한가

AI 모델 하나를 학습시키는 데 필요한 계산량은 지난 10년간 10억 배 이상 증가했다.

ChatGPT나 Gemini 같은 대형 모델(LLM)은 수천 개의 GPU가 병렬로 연결된 거대한 인프라 위에서만 학습이 가능하다.

이런 환경에서 “모든 걸 잘하지만 완벽하진 않은” CPU는 점점 비효율적인 선택이 된다.

특화형 반도체는 이런 병목을 해결하기 위해 등장했다.

- TPU (Tensor Processing Unit): Google이 AI 학습용으로 직접 설계한 칩.

- NPU (Neural Processing Unit): 스마트폰이나 엣지 디바이스용 AI 가속기.

- ASIC (Application-Specific Integrated Circuit): 딱 하나의 연산 구조에 최적화된 칩.

즉, 범용 컴퓨팅에서 “전략적 컴퓨팅”으로의 전환이 일어나는 셈이다.

이제는 어떤 연산을 얼마나 효율적으로 할 수 있느냐가 시스템 경쟁력의 핵심이 되었다.

클라우드부터 스마트폰까지, 전방위 확산

특화형 반도체는 이미 클라우드 인프라, 스마트폰, 차량, 로봇까지 전방위로 확산되고 있다.

클라우드 인프라: AWS Inferentia, Google TPU, Microsoft Maia, Nvidia Blackwell 등

→ hyperscaler들이 직접 칩을 설계하기 시작했다.

→ 이유는 단 하나, AI 워크로드 비용 절감.모바일 & 엣지: Apple M 시리즈, Qualcomm Snapdragon X Elite, Samsung Exynos 등

→ 이제 NPU는 카메라, 음성인식, 번역, 생성형 AI 기능의 핵심이다.자동차: Tesla FSD 칩, NVIDIA Drive Thor

→ 자율주행은 초당 수백억 회의 연산이 필요한 분야다.

이 흐름은 단순한 성능 경쟁을 넘어 플랫폼 경쟁으로 이어지고 있다.

칩을 스스로 설계하는 기업은 AI 성능뿐 아니라 비용, 에너지, 생태계까지 통제할 수 있다.

즉, 하드웨어가 다시 전략의 중심이 된 것이다.

컴퓨트 아키텍처의 재편

특화형 반도체의 확산은 단순히 “빠른 칩”의 등장이 아니라, 컴퓨트 아키텍처의 패러다임 전환을 의미한다.

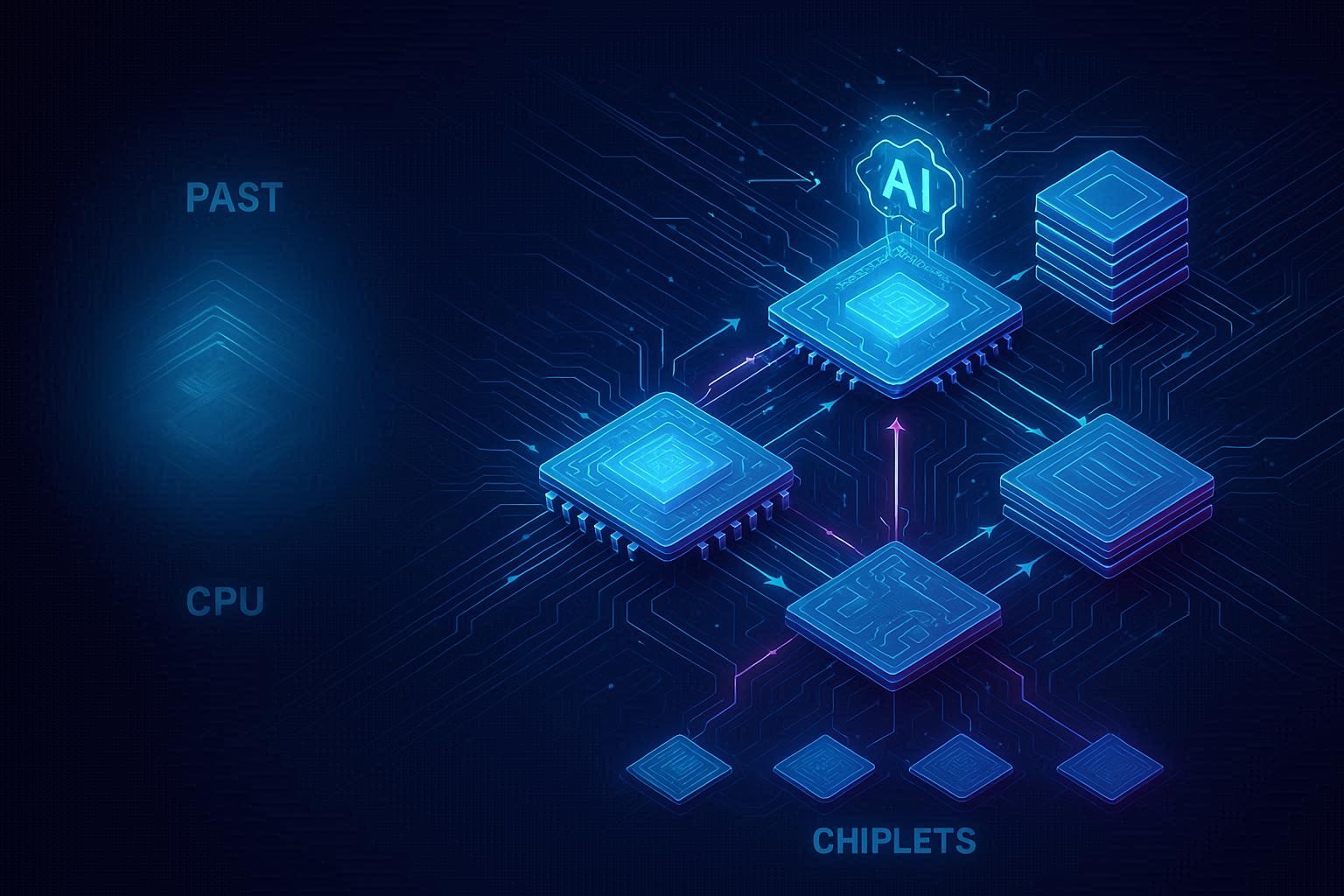

기존 아키텍처는 CPU 중심의 계층적 구조였다.

CPU → 메모리 → 스토리지 → 네트워크 순서로 처리되며, 연산과 데이터 이동이 명확히 분리되어 있었다.

하지만 AI 워크로드에서는 데이터 이동이 연산보다 더 비싸다.

그래서 등장한 것이 다음 세 가지 변화다.

1. 메모리 중심 컴퓨팅 (Memory-Centric Computing)

연산보다 데이터 접근 속도가 성능을 결정한다.

‘Processing-in-Memory (PIM)’ 구조가 주목받는 이유다.

2. 이기종 컴퓨팅 (Heterogeneous Computing)

CPU, GPU, NPU 등 다양한 연산 장치가 하나의 시스템에서 협업한다.

소프트웨어 수준에서의 스케줄링과 최적화가 중요해졌다.

3. 칩렛(Chiplet) 아키텍처

하나의 거대한 칩 대신 여러 개의 작은 칩을 모듈형으로 조합.

설계 유연성과 제조 효율을 모두 얻는 접근법이다.

즉, ‘한 칩이 모든 걸 해결하던 시대’에서 ‘목적 기반의 조합형 구조’로 진화하고 있는 것이다.

산업 지형의 변화: 칩이 곧 전략이다

이 변화는 산업 구조를 뒤흔들고 있다.

AI 시대의 경쟁력은 소프트웨어만으로 설명되지 않는다.

칩, 인프라, 모델, 그리고 운영 효율성의 총합이 기업 경쟁력이 된다.

엔비디아(NVIDIA): GPU뿐 아니라 NVLink, CUDA, Blackwell 등 전체 아키텍처를 통합.

구글(Google): TPU로 모델 학습 비용 절감 → Gemini와의 시너지 강화.

애플(Apple): M 시리즈로 성능·배터리·생태계를 완전히 장악.

삼성·TSMC: 칩렛, 3nm, AI 전용 패브 공정으로 경쟁 격화.

결국, ‘AI를 얼마나 잘 돌릴 수 있느냐’는 질문은 ‘어떤 반도체 생태계를 갖고 있느냐’로 바뀌었다.

제품 기획자와 디자이너에게의 시사점

이 변화는 하드웨어 엔지니어만의 이야기가 아니다.

제품 기획자, 디지털 전략가, 디자이너에게도 중요한 변화다.

제품 차별화 포인트가 ‘칩 수준의 효율성’으로 이동하고 있다.

→ 예: 로컬 AI 기능이 가능한 이유는 NPU 때문이다.

→ 예: 에너지 효율성은 브랜드 경험의 일부가 된다.AI 성능 vs. 에너지 효율의 트레이드오프를 기획 단계에서 고려해야 한다.

→ “이 기능을 로컬로 처리할까, 클라우드로 보낼까?”는 이제 전략적 결정이다.UX의 속도·반응성이 하드웨어 의존적이 되었다.

→ 칩이 느리면 UX도 느리다.

→ 기술 이해 없는 기획은 제품 품질을 제한한다.

결국, 하드웨어 이해가 곧 제품 전략의 경쟁력이 되는 시대다.

PM이나 PO 역시 이제는 “칩 구조”를 공부해야 하는 이유가 여기에 있다.

맺음말: ‘보이지 않는 기술’이 경쟁력을 결정한다

AI, 클라우드, 엣지, IoT… 모든 기술은 결국 연산 위에서 움직인다.

그리고 그 연산의 방식이 달라지고 있다. 특화형 반도체는 단순히 “빠른 칩”이 아니라,

“AI 시대의 인프라 전략”을 다시 쓰는 존재다.

앞으로의 기술 경쟁은 더 이상 소프트웨어만의 전쟁이 아니다.

연산 효율, 에너지 관리, 그리고 컴퓨트 아키텍처를 얼마나 전략적으로 설계하느냐 이것이 진짜 경쟁력이 될 것이다.